Nisreen El-Hashemite ocupa un lugar singular en la historia reciente de la ciencia y de los movimientos por la igualdad de género. Princesa de la familia real iraquí, médica, genetista y activista global, ha hecho de su trayectoria un puente entre mundos que a menudo parecen separados: la tradición y la modernidad, la fe y la ciencia, la realeza y el trabajo de base, el laboratorio y la diplomacia.

Reconocida internacionalmente como la “Science Princess”, ha combinado su formación científica con un intenso compromiso humanitario, hasta el punto de impulsar la creación de un día oficial de Naciones Unidas: el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, aprobado por consenso por la Asamblea General en 2015.

Para entender la figura de Nisreen El-Hashemite recorreremos sus orígenes, su infancia en un entorno profundamente marcado por la historia de Oriente Medio, su vocación científica y su decisión de dejar una prometedora carrera en Harvard para dedicar su vida a la promoción de la igualdad, la salud y el desarrollo, especialmente de mujeres, niñas y colectivos marginados.

Orígenes familiares e infancia

Nisreen nació en Kuwait, en el seno de la familia hachemita, una de las dinastías más antiguas y respetadas del mundo árabe, descendiente del Profeta Muhammad (según la tradición hachemita). Es nieta del rey Faisal I de Irak, el primer monarca del Irak moderno, que jugó un papel clave en la construcción del Estado tras la Primera Guerra Mundial y en la articulación de un proyecto de país que pretendía integrar distintas etnias y religiones bajo un marco de valores democráticos, educación y tolerancia.

Este contexto familiar marca profundamente la identidad de Nisreen. Por un lado, crece con la conciencia de una herencia política y religiosa de enorme peso simbólico; por otro, vive el exilio y las consecuencias de los cambios geopolíticos en la región. En distintos testimonios, se ha mencionado que su familia vivió la experiencia del exilio tras el derrocamiento de la monarquía iraquí, y que esa vivencia influyó en su sensibilidad hacia las personas desplazadas y refugiadas.

Una anécdota muy repetida ilustra el valor que su padre otorgó a su nacimiento, prolongando la celebración treinta días, un periodo mucho mayor al de las fiestas de sus hermanos varones que duraron siete. Ella misma ha contado esta historia para subrayar que, en su entorno familiar cercano, ser niña no fue un obstáculo, sino motivo de orgullo.

De su madre, dice haber aprendido la insistencia en la educación y el trabajo como herramientas de independencia y servicio a los demás. La figura materna aparece repetidamente en sus entrevistas como alguien que le pedía ayuda para trabajar con niñas y niños en situación de vulnerabilidad cuando ella tenía apenas catorce años, y que la animó a no conformarse con el papel reservado tradicionalmente a las mujeres de la realeza, sino a construir su propio camino.

Desde muy joven, Nisreen expresó un deseo nítido: “Quiero ser doctora para poder dibujar una sonrisa en la cara de la gente”.

Ese objetivo, sencillo y ambicioso, será el hilo conductor de su vida: usar la medicina y la ciencia para aliviar sufrimiento, prevenir enfermedades y cambiar estructuras sociales injustas.

La infancia y adolescencia transcurrieron en un entorno culturalmente rico, con influencias de distintos países árabes y europeos. La condición de familia exiliada, los cambios de residencia y la conciencia de pertenecer a una casa real derrocada refuerzan en Nisreen la idea de que el título nobiliario no es un fin en sí mismo, sino una responsabilidad: la obligación de servir allí donde uno se encuentre.

Vocación científica y formación académica

Seguir una carrera científica y médica no era un camino obvio para una princesa. En una entrevista, Nisreen recuerda que muchas personas le decían: “La ciencia no es para la realeza”. Sin embargo, ella se empeñó en romper esa expectativa.

Tras completar su educación preuniversitaria, estudió Ciencias Biomédicas y posteriormente realizó un Máster en Ciencias (MSc), un título de médica (MD) y un Doctorado en Filosofía (PhD) en Genética Humana. Esta combinación de formación clínica y de investigación básica le dio una perspectiva muy completa sobre la enfermedad humana: entendía tanto la práctica médica como los mecanismos moleculares que están en la base de muchas patologías.

Su elección de la genética humana no es casual. Las enfermedades genéticas constituyen un campo donde convergen la biología molecular, la medicina y profundas cuestiones éticas y sociales: quién tiene acceso a pruebas diagnósticas, cómo se informa a las familias, qué políticas de prevención se ponen en marcha. Desde el inicio, Nisreen se sintió atraída por esta intersección entre ciencia y responsabilidad social.

Durante su etapa de formación superior se trasladó al Reino Unido, donde entró en contacto con instituciones punteras. En 1995 comenzó a trabajar en hospitales e institutos en el entorno del University College de Londres, en un momento en el que las técnicas de diagnóstico genético estaban experimentando un desarrollo muy rápido.

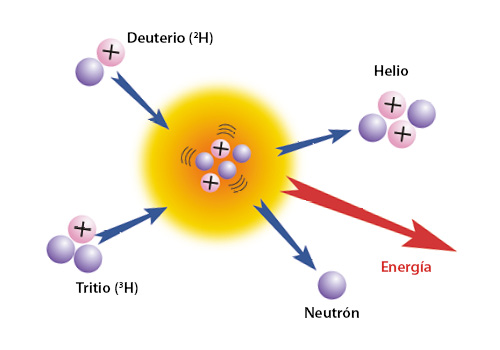

Carrera científica: del diagnóstico genético a la oncología

En el University College de Londres, Nisreen participó en el desarrollo del Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) de enfermedades monogénicas. Esta técnica consiste en analizar genéticamente embriones obtenidos mediante fecundación in vitro antes de su implantación, para evitar la transmisión de enfermedades causadas por mutaciones en un solo gen. Su trabajo contribuyó a perfeccionar la metodología y a demostrar su utilidad como herramienta preventiva.

Con el tiempo, el DGP se consolidará como una opción para muchas familias portadoras de mutaciones graves, y la técnica que ayudó a desarrollar se aplicará en más de cien centros en todo el mundo, evitando el nacimiento de niños afectados por patologías muy severas.

Además de la investigación, Nisreen se involucró en sensibilizar a la opinión pública y a los responsables políticos sobre la importancia de las enfermedades genéticas, su carga social y económica y el valor de los programas de prevención: cribados, asesoramiento genético, apoyo a las familias. Su enfoque combina datos científicos con una narrativa centrada en la dignidad de las personas afectadas.

Posteriormente se trasladó a Estados Unidos para trabajar en el Brigham and Women’s Hospital, asociado a la Harvard Medical School. Allí centró su investigación en mecanismos moleculares y vías de señalización implicadas en tumores asociados a la esclerosis tuberosa (TSC), y en efectos dependientes del sexo observados en modelos.

En esta etapa publicó artículos científicos, participó en congresos internacionales y consolidó una carrera académica prometedora. Su trayectoria cumple todos los requisitos del éxito académico clásico: títulos, publicaciones, pertenencia a instituciones de élite. Pero, al mismo tiempo, creció en ella una inquietud: la sensación de que su trabajo podía y debía tener un impacto más amplio en la sociedad.

El giro de 2007: de la carrera académica a la diplomacia científica

En 2007, Nisreen tomó una decisión que sorprendió a muchas personas de su entorno: dejó su carrera científica en Harvard para dedicarse plenamente al servicio del desarrollo socioeconómico sostenible, a través de la Royal Academy of Science International Trust (RASIT), de la que se convirtió en Directora Ejecutiva. RASIT es una institución con raíces en la familia hachemita que busca utilizar la ciencia y la tecnología como motores de desarrollo, especialmente en regiones con grandes retos económicos, sanitarios y educativos.

Bajo la dirección de Nisreen, la organización se transforma progresivamente en una plataforma internacional que diseña programas a medida para diferentes países y contextos. Su experiencia como científica le permite establecer puentes entre la comunidad académica, los gobiernos y los organismos internacionales. Uno de sus objetivos es democratizar el acceso a la ciencia, no solo como conocimiento, sino como herramienta para diseñar políticas públicas sobre salud, educación, igualdad de género y desarrollo sostenible.

En este periodo impulsa la creación del World Women’s Health and Development Forum, concebido como un Centro de Excelencia para la salud y el desarrollo de las mujeres, donde se discuten políticas, se intercambian buenas prácticas y se elaboran recomendaciones a nivel global.

Activismo por la igualdad de género en la ciencia

La faceta por la que Nisreen El-Hashemite se ha hecho más conocida es su activismo en favor de la igualdad de género en la ciencia. Desde RASIT y en estrecha colaboración con diversas agencias de la ONU, defiende que lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es imposible sin la plena participación de las mujeres en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Fruto de este trabajo es la creación de la Women in Science International League (WISIL), de la que es fundadora y presidenta. WISIL se plantea como una red global para apoyar, visibilizar y conectar a mujeres científicas de distintas disciplinas y países, y para impulsar iniciativas como directorios internacionales, revistas especializadas y premios que reconozcan la excelencia científica de las mujeres.

Pero su iniciativa más emblemática será, sin duda, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado cada 11 de febrero. La idea surge en un foro celebrado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en torno al 10–11 de febrero de 2015, vinculado al programa World Women’s Health and Development Forum impulsado por Royal Academy of Science International Trust (RASIT) y en colaboración con United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA). Durante su desarrollo, ministras, diplomáticas, científicas y representantes de organismos internacionales subrayan la necesidad de un símbolo global que sirva para reconocer el papel de las mujeres en la ciencia y movilizar compromisos concretos.

A partir de esa declaración, Nisreen asume la responsabilidad de redactar una carta en nombre de todas las personas participantes dirigida al presidente de la Asamblea General de la ONU, Sam Kutesa, solicitando que se ponga en marcha el proceso para crear un día internacional específico. Coordina con la Misión Permanente de Malta, que ejerce el liderazgo diplomático necesario para presentar y negociar la resolución en la Segunda Comisión.

El resultado llega en diciembre de 2015: la resolución A/C.2/70/L.4/Rev.1 se adopta por consenso, sin votación, y el 70.º período de sesiones de la Asamblea General proclama oficialmente el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Más de 65 países copatrocinan la resolución, que se interpreta como una señal clara del compromiso global con la igualdad de género en educación y participación científica.

El 11 de febrero se convierte desde entonces en un movimiento global, conocido en redes como #February11, con actos en escuelas, universidades, centros de investigación, museos y parlamentos de todo el mundo. Cada año, Nisreen recuerda que no se trata solo de celebrar a unas pocas científicas famosas, sino de visibilizar a millones de niñas y mujeres que están estudiando, investigando o intentando entrar en carreras STEM.

En paralelo, lanza la plataforma Girls in Science 4 SDGs, que ofrece becas, mentorías y oportunidades a centenares de niñas de distintos países, con especial atención a contextos donde las niñas se enfrentan a barreras adicionales por género, pobreza o conflicto.

Años más tarde, impulsa iniciativas como The World Capital of Women and Girls in Science, un proyecto global, reconocido y respaldado por decenas de Estados miembros de la ONU, que designa una “capital mundial” para concentrar durante un año actividades, políticas y programas dedicados a la igualdad en ciencia.

Iniciativas humanitarias y de inclusión

Aunque la igualdad de género en la ciencia es una columna vertebral de su trabajo, el activismo de Nisreen abarca un espectro mucho más amplio de derechos humanos, salud y educación.

Su trayectoria humanitaria comienza a los 14 años, cuando su madre le pide colaborar con niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Desde entonces ha trabajado con menores, personas mayores, personas con discapacidad, viudas y personas refugiadas, y ha insistido en que el trabajo humanitario no se limita a repartir comida o ropa, sino que implica transferir conocimiento, desarrollar sistemas educativos y sanitarios sólidos y crear oportunidades igualitarias.

Entre sus iniciativas destacan:

Jeans 4 Genes International: una organización dedicada a mejorar la vida de personas con enfermedades genéticas y a recaudar fondos para investigación. La elección del nombre (un juego entre “jeans” y “genes”) refleja su intención de conectar ciencia, cultura popular y solidaridad.

World Women’s Health and Development Forum: concebido como un centro de excelencia para mejorar la salud de las mujeres a través de políticas integrales que abordan no solo el acceso a servicios sanitarios, sino determinantes sociales como la educación, la violencia de género, la pobreza o la discriminación laboral.

MUTE International Program: centrado en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas sordas y con discapacidad auditiva, con un enfoque en la igualdad de oportunidades educativas y laborales y en la integración plena de estas personas en los procesos de toma de decisiones.

Writing Science in Braille: programa que busca visibilizar los derechos de las personas ciegas y con discapacidad visual, especialmente mujeres y niñas, en la ciencia y la educación. Insiste en que no se las vea solo como receptoras pasivas de ayuda, sino como agentes de cambio que pueden liderar proyectos científicos y tecnológicos si se crean las condiciones adecuadas (materiales en braille, tecnologías accesibles, becas y mentorías).

Culture for Peace Program: cofundado por Nisreen, utiliza el arte, la música y las conferencias como lenguajes capaces de tender puentes entre comunidades divididas. En un contexto internacional donde los conflictos identitarios son frecuentes, el programa propone que la cultura y la ciencia trabajen juntas para promover la paz y el entendimiento mutuo.

Además, Nisreen cultiva una faceta artística muy particular: es la primera artista en utilizar café árabe/turco como material para sus pinturas. Su colección “Wonders of Coffee” se subasta para financiar programas de educación infantil y empoderamiento de mujeres. Desde 2003, según datos de RASIT, estas iniciativas han contribuido a la escolarización de más de 50.000 niños, al acceso a atención sanitaria y hospitalaria de más de un centenar de menores y al empoderamiento económico de casi 300 viudas mediante proyectos productivos.

También impulsa espacios de encuentro entre ciencia y sociedad, como el Science Café Program y el Science and Society Program, que promueven el diálogo entre personas científicas y ciudadanía en contextos informales, anticipando en cierta manera el formato de cafés científicos hoy extendido en muchos países.

Su compromiso con la juventud se refleja en el papel que jugó en la organización del Primer Congreso Internacional de Estudiantes Universitarios RASIT-UNESCO en 1998. Desde entonces ha desarrollado programas como Generations in Dialogue y ENWAN Arab Youth Empowerment, y campañas contra el sectarismo y la radicalización, insistiendo en que empoderar a la juventud es fundamental para sociedades pacíficas e innovadoras.

Vida personal y visión ética

La información pública sobre la vida personal de Nisreen El-Hashemite es limitada, lo que refleja su voluntad de centrar la atención en su trabajo más que en detalles íntimos. Se sabe que ha vivido y trabajado en distintos países, incluyendo el Reino Unido y Estados Unidos, y que desarrolla buena parte de su labor actual entre Nueva York, sede de la ONU, y otros centros internacionales donde se discuten políticas sobre desarrollo sostenible.

Más interesante que los datos biográficos estrictos es la visión ética que transmite sobre el papel de la realeza, la fe y la ciencia en su vida.

En entrevistas, explica que su familia es descendiente directa del Profeta Muhammad (la tradición hachemita reivindica un linaje que se remonta a este profeta), lo que podría interpretarse como un símbolo de autoridad religiosa. Sin embargo, Nisreen utiliza esta herencia para argumentar en favor de la educación y la participación de las mujeres, citando versículos y tradiciones islámicas que apoyan el conocimiento y la justicia, en contraste con interpretaciones extremistas que han servido para justificar la exclusión de las niñas de la escuela.

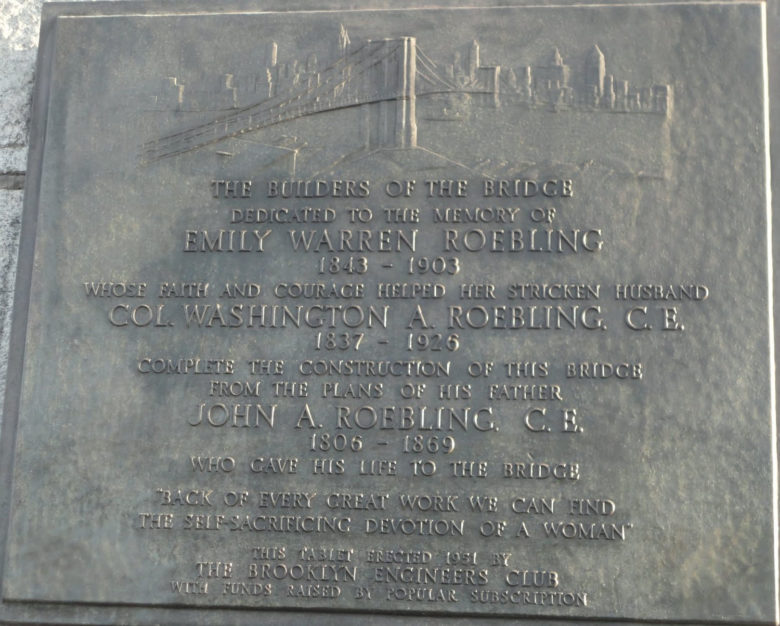

Repite que desea ser reconocida no por su título de princesa, sino por su trabajo como científica. La famosa frase que pronunció en Naciones Unidas, “espero que se me llame científica más que mujer en la ciencia, y que se me reconozca por mis logros y no por mi género”, resume su postura: el género importa porque las desigualdades existen, pero la meta es que el mérito científico no esté condicionado por ser hombre o mujer.

Define el trabajo humanitario no solo como entrega de recursos materiales, sino como transferencia de conocimiento y tecnología, construcción de sistemas educativos y sanitarios sólidos y creación de oportunidades igualitarias. Para ella, ayudar implica cuestionar estructuras, no solo paliar síntomas.

Un detalle curioso (aish…) que ella misma menciona es la importancia del número 17 en su vida: nació el 17 de julio, y vincula ese número con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 (alianzas para lograr los objetivos), subrayando que ningún cambio profundo se consigue en solitario; siempre se necesitan alianzas entre gobiernos, sociedad civil, sector privado, academia y ciudadanía.

En cuanto a su vida cotidiana, algunos artículos señalan que vive de un salario y no de privilegios aristocráticos, y que su actividad consiste en viajar, dar conferencias, reunirse con estudiantes y responsables políticos, y coordinar programas desde RASIT y otras plataformas.

Reconocimientos y legado en construcción

La trayectoria de Nisreen El-Hashemite ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones. Entre ellos destacan:

- Doctorado honoris causa en Ciencia y Humanidades por la universidad turca Bahçeşehir, concedido en 2015 en reconocimiento a su labor científica y humanitaria.

- Muhammad Ali Humanitarian of the Year Award (2017), otorgado por el Muhammad Ali Center a personas que han dedicado su vida a causas humanitarias.

- Lifetime Achievement Award del World Business Angels Investment Forum (2020), que premia su contribución a vincular ciencia, inversión y desarrollo sostenible.

- Pinnacle Award de la Association for Women in Science (AWIS) (2020), por su trayectoria innovadora en STEM y su compromiso con la diversidad en los lugares de trabajo.

Además, RASIT ha creado la “HRH Princess Dr. Nisreen El-Hashemite’s Medal of Honor – The Science Princess”, una medalla que se entrega anualmente para homenajear a personas y proyectos que reflejan el espíritu de su trabajo.

Sin embargo, ella insiste en que el legado que le importa no es el de los premios, sino el de los programas, días internacionales, plataformas y leyes que sobreviven más allá de su persona. De ahí su empeño en diseñar iniciativas con estructura institucional: foros, ligas, fondos, capitales mundiales de mujeres y niñas en la ciencia, etc.

Su biografía sigue abierta. En los últimos años ha trabajado en proyectos como Cansu Global, centrado en soluciones de ciencia y tecnología verde para el agua; ha impulsado programas de formación sobre Naciones Unidas y diplomacia para jóvenes (como el RASIT UN Fellowship Program); y continúa participando en actos del 11 de febrero en todo el mundo, muchas veces dirigiéndose directamente a niñas de colegios y estudiantes universitarias.

Significado de su figura

Nisreen El-Hashemite encarna varias transformaciones de nuestro tiempo:

Realeza que renuncia al rol ceremonial para asumir un trabajo técnico y de base, primero en laboratorios y luego en la diplomacia científica y los movimientos sociales.

Uso de la tradición religiosa como herramienta emancipadora: lejos de aceptar lecturas del islam que oprimen a las mujeres, recurre a fuentes teológicas para defender el derecho de niñas y mujeres a estudiar, hacer ciencia y liderar.

Visión integrada de la ciencia: para ella, la ciencia no es solo publicar artículos o conseguir patentes, sino un instrumento para diseñar políticas, empoderar comunidades, mejorar la salud y construir paz.

Intersección de género y diversidad: sus programas incluyen no solo a mujeres en general, sino específicamente a mujeres sordas, ciegas, refugiadas o en contextos de pobreza, insistiendo en que la igualdad en la ciencia solo es real si incluye a quienes históricamente han sido doblemente excluidas.

Su vida muestra también las tensiones de cualquier persona que intenta cambiar sistemas establecidos: la decisión de dejar una carrera académica de prestigio, el trabajo de lobby en estructuras tan complejas como la ONU, la necesidad de formar alianzas con gobiernos muy distintos entre sí, la resistencia cultural a que una princesa se dedique a “trabajar de verdad”, como reza el título de un artículo periodístico.

En conjunto, la biografía de Nisreen El-Hashemite es la historia de una mujer que ha utilizado privilegios de cuna para abrir espacios a quienes no los tienen. Y, sobre todo, es la historia de alguien que nunca ha dejado de repetir que su identidad principal es la de científica al servicio de la humanidad.

Bibliografía y enlaces consultados

- Women in Science Day – “The Founder: HRH Princess Dr. Nisreen El-Hashemite”

- Entrada en Wikipedia (inglés): “Nisreen El-Hashemite”

- Entrada en Wikipedia (español): “Nisreen El-Hashemite”

- The Science Princess – biografía y premios

- ILHAM Competition – HRH Princess Dr. Nisreen El-Hashemite

- Artículo “Meet Dr Nisreen El-Hashemite, the Iraqi princess who overturned convention to pursue medicine” (The Peak / CRIB)

- Artículo “Using the Words of Islam, an Iraqi Princess Fights for Women in Science” (Newsweek, Jessica Wapner)

- “Investing in Women and Girls in Science – HRH Princess Dr. Nisreen El-Hashemite”

- WISIL – Women in Science International League, sección “About”

- WBAF 2020 – perfil de HRH Princess Dr. Nisreen El-Hashemite

- ITU – “The Unconnected with Princess Nisreen El-Hashemite”